ブログ– category –

ピックアップ

お探しですか?

ブログ記事一覧

-

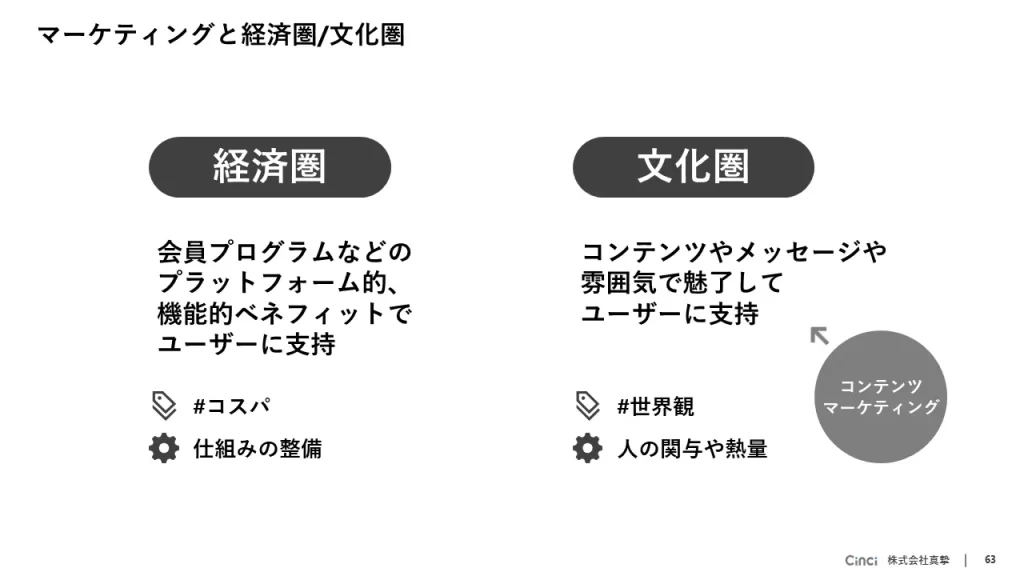

コンテンツマーケティングという文化圏(そしてそれは経済圏へのアンチテーゼとして)

コンテンツマーケティングの取り組みには文化圏を作るという側面があると感じます。その話を10月のアナリティクス アソシエーションで開催されたセミナー「コンテンツマーケティングの本筋の話をしよう」のフリーディスカッションで少しだけ触れました。ここで少し整理してみます。 -

コンテンツマーケティングはコンバージョンに責任を持つべきか

コンテンツマーケティングのKPIに何を設けるかというテーマを取り上げるとき、コンバージョン周辺の指標が挙がることがあります。コンテンツマーケティングはコンバージョンに責任を持つべきでしょうか? -

読了率はテキストコンテンツのKPIになり得るか

コンテンツマーケティングのKPIに何を設けるかというテーマを取り上げるとき、テキストコンテンツの読了率が候補に挙がることがあります。読了率はテキストコンテンツのKPIになり得るでしょうか? -

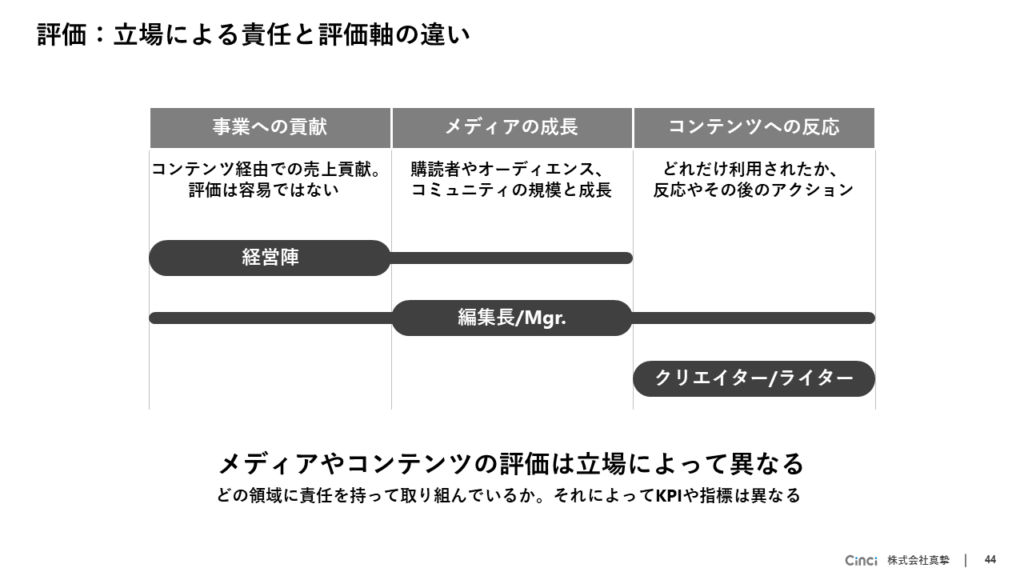

コンテンツマーケティングのKPIを一つだけ挙げるとすれば「どれだけオーディエンスを作ることができたか」ではないか

コンテンツマーケティングのKPIを一つだけ挙げるとすると、何を選ぶべきでしょうか。各コンテンツへの反応を示したさまざまな指標はあくまでコンテンツに対する評価です。その把握が必要なのは認めつつ、まずは「どれだけオーディエンスを作ることができたか、維持、成長できているか」が重要です。 -

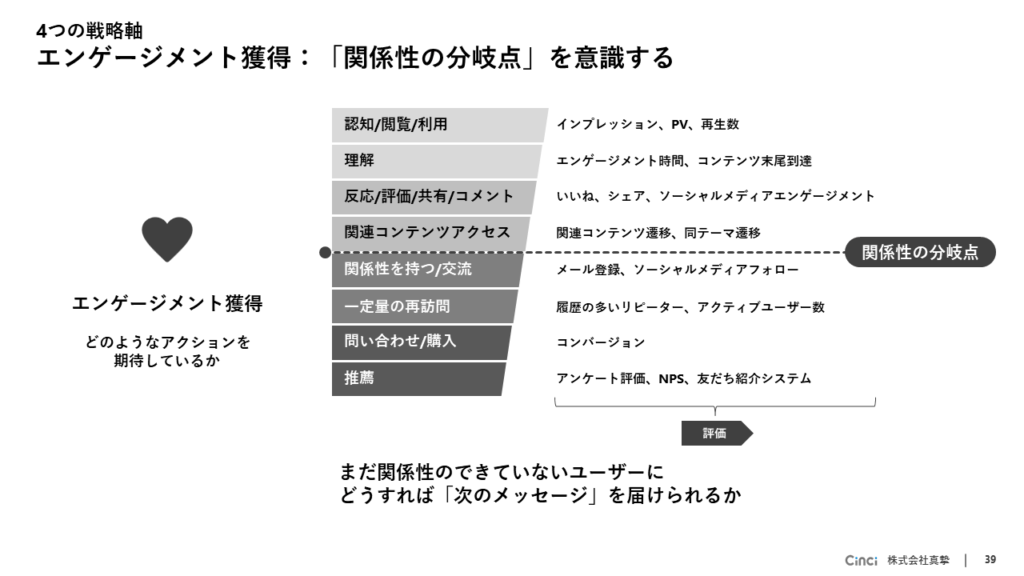

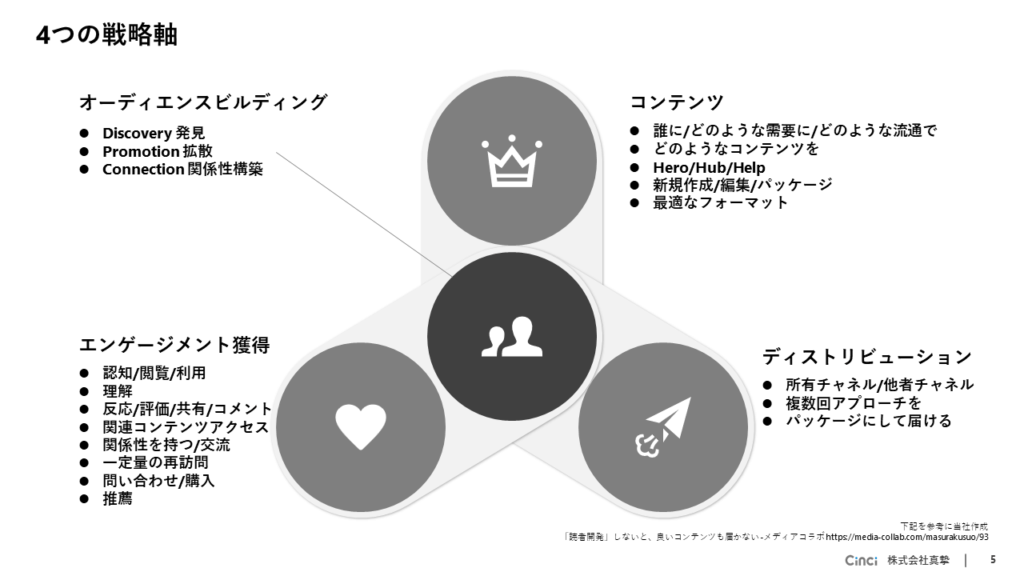

コンテンツマーケティングのエンゲージメント獲得で意識すべきは「関係性の分岐点」

コンテンツマーケティングでのエンゲージメント獲得では「関係性の分岐点」を意識すると良いです。そのコンテンツ単体へのアクションを期待するだけでなく、どうすれば関係性のないユーザーに対して「次のメッセージ」を届けられるかを意識すれば、オーディエンスビルディングにつなげられます。 -

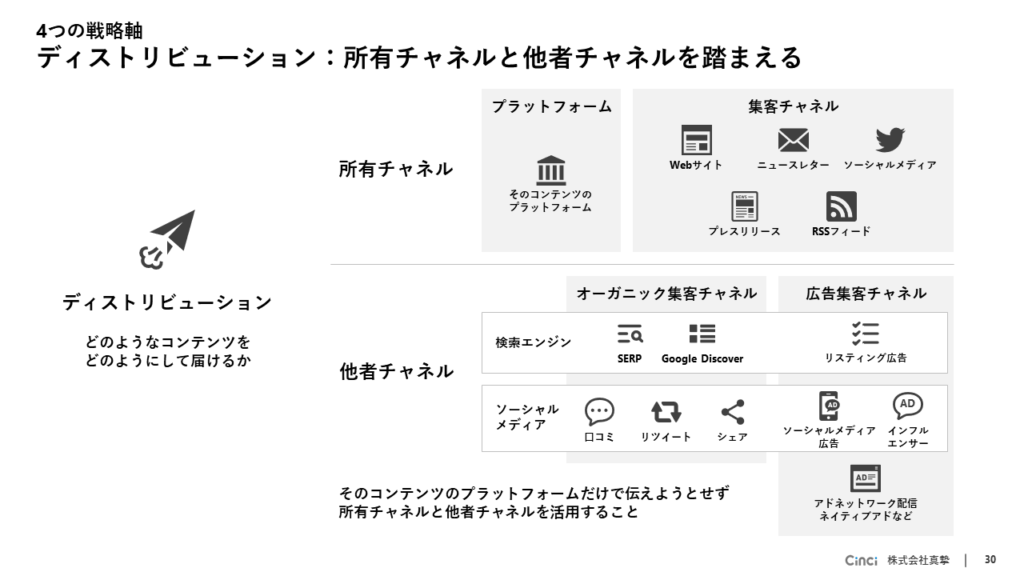

コンテンツマーケティングでは届け伝えることを怠ってはいけない

コンテンツマーケティングでは届けること、伝えることを怠ってはいけません。コンテンツを作ることにフォーカスが当たりがちですが、「コンテンツを使ったマーケティング活動」である限りユーザーに届けてからが本番とも言えます。ここではコンテンツのディストリビューションの話をしていきます。 -

そのコンテンツは、違う見せ方をすることで別プラットフォームで評価を得るかもしれない

コンテンツは違う見せ方をすることで、別プラットフォームで評価を得るかもしれません。例えば「ブログ用のコンテンツ」は他のチャネルのコンテンツとして機能する可能性を持っています。 -

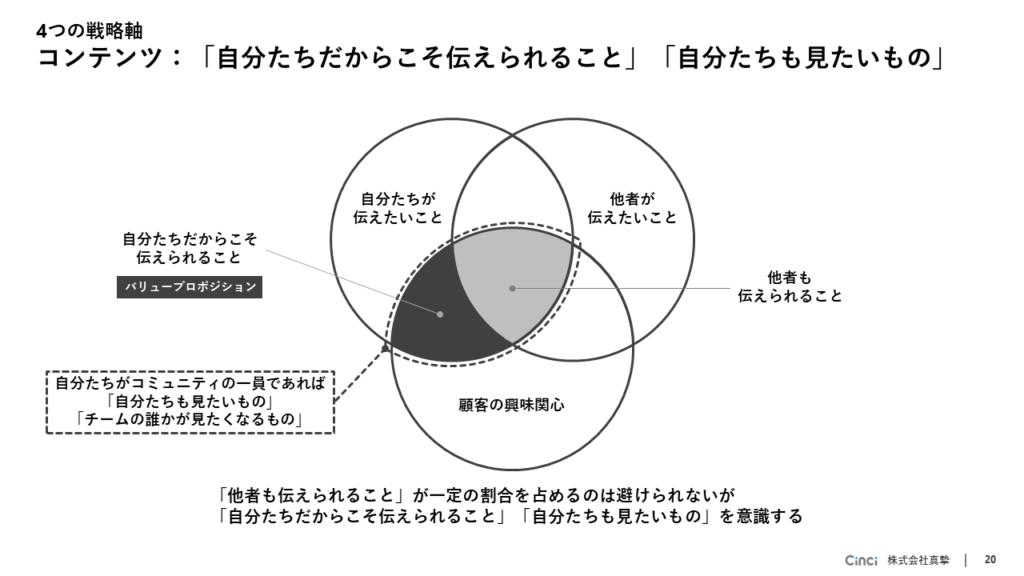

コンテンツマーケティングで届けるべきは「自分たちだからこそ伝えられること」か「自分たちも見たいもの」

コンテンツマーケティングに取り組む上で「どのようなコンテンツを届けるべきか」を考えるとき、バリュープロポジションの考え方が参考になります。顧客となるユーザーの興味関心にアプローチしつつ、自社が提供できる価値とマッチさせなければいけません。 -

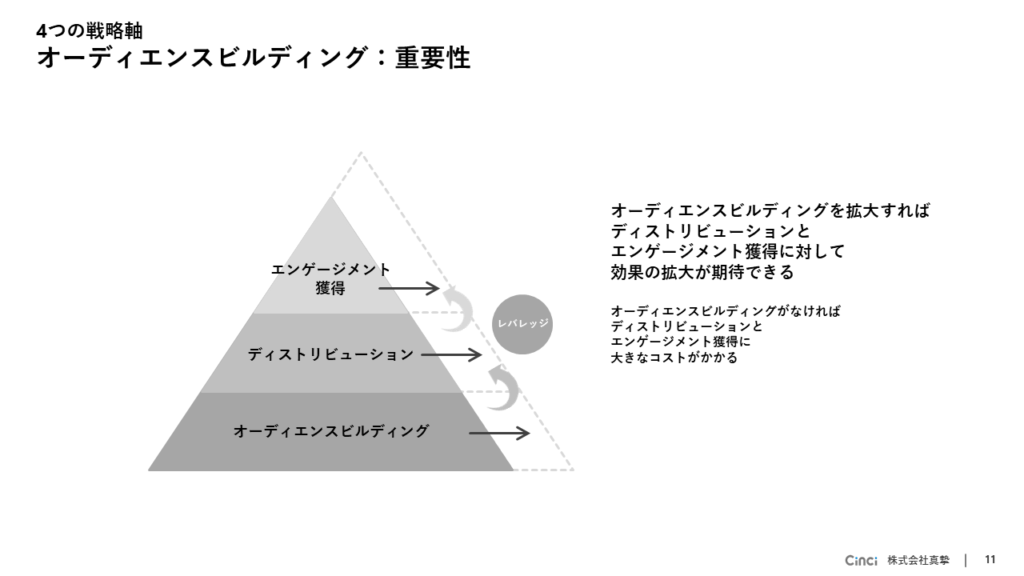

オーディエンスビルディングの拡大でコンテンツマーケティングは回り始める

オーディエンスビルディングを拡大できれば、コンテンツマーケティングはきっとうまく回り始めます。「自走する」とまではいかないものの、ディストリビューション(配信)とエンゲージメント獲得を効果的に進められるはずです。 -

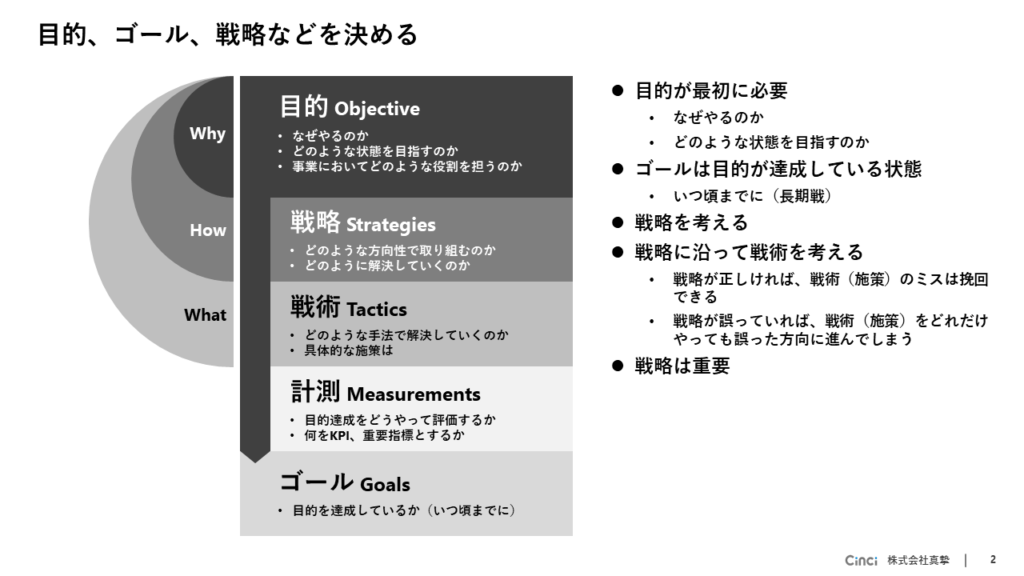

コンテンツマーケティングはコンテンツを作成しないと始まらないのはそうだが、目的と戦略を定めないと間違った方向に進んでしまう

コンテンツマーケティングはコンテンツを作成しないと始まりませんが、目的と戦略を定めないと間違った方向に進んでしまいます。「とりあえずやってみる」は物事を前に進める上で重要なきっかけですが、それを尊重しつつ、プロジェクトの目的と戦略の設計をきちんと行うことが重要です。 -

コンテンツマーケティングで重要なのは、PVよりも再アプローチ可能なユーザーとの関係性構築

コンテンツマーケティングやオウンドメディアのKPIとして、ページビューだけが唯一のKPIだったり、最重要で必達のものとして扱うことには反対です。中心として取り組むべきはオーディエンスビルディングです。 -

2023年は「単一ツールのトラッキングの限界」を大前提として向き合わなければいけない

2023年はよりいっそう「単一ツールのトラッキングの限界」を大前提として意識しないといけないと捉えています。Cookieの制限や限界、トラッキング拒否、7月のGA4への完全移行といった要素が並び、全面的に考え方を更新しないといけません。 -

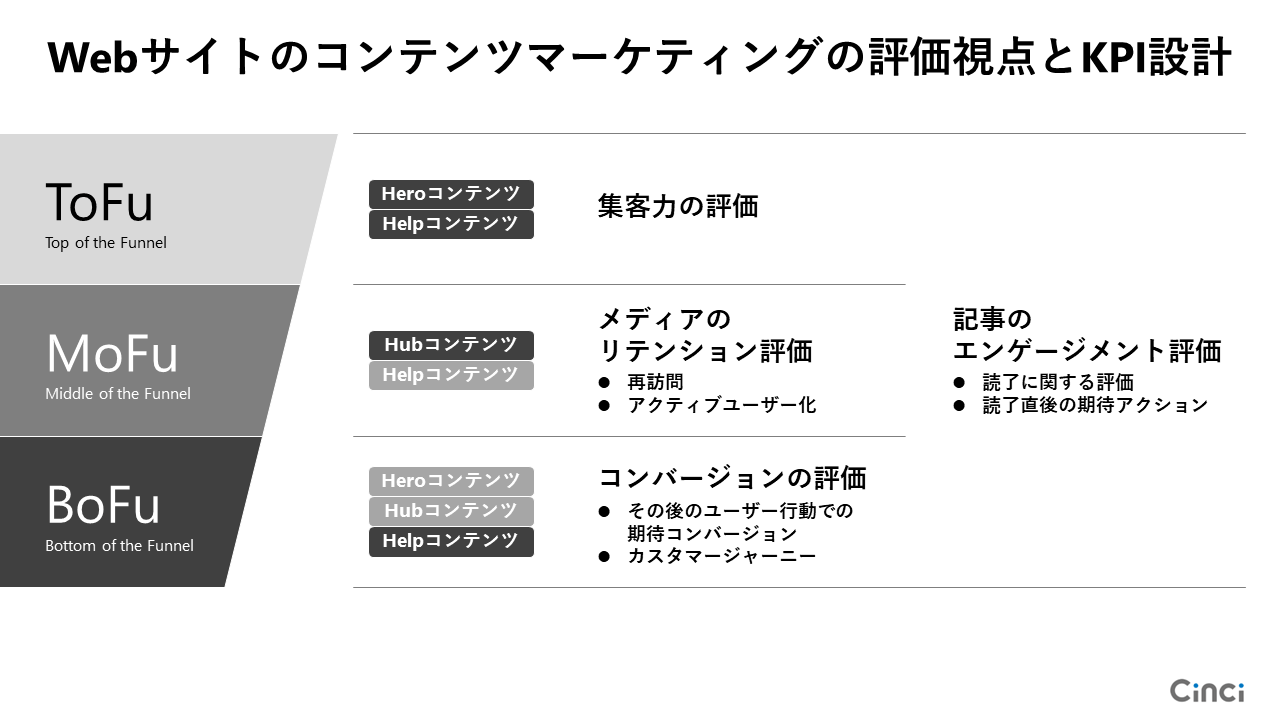

コンテンツマーケティングの分析のための評価視点とGA4の計測整備

Webサイトにてコンテンツマーケティングを展開していれば、アクセス解析でも適切な効果測定や評価を行えるよう計測をすべきです。評価視点やKPI設計からGA4の計測基盤の整備までを解説していきます。 -

コンテンツマーケティングの分析にHero/Hub/Helpの分類を用いる

コンテンツマーケティングの評価や分析を行う際、まとまったコンテンツ分類がなされていると全体像や傾向を把握しやすくなります。ここではグーグルが2014年に発表したコンテンツ戦略「Hero / Hub / Help」の分類に対して適した評価指標を定めていく手法を紹介します。 -

「2022年6月までにGA4導入を終える」ではなく「1年間かけてGA4の基盤を整備し馴らしていく」ではないか

一部界隈にて「2022年6月末までにGA4の導入設定を終える」というのが一つのトレンドなのですが、いまから来年の2023年6月末まで「1年間かけてGA4の基盤を整えていく、馴らしていく」という視点の方が健康的で良いのではないか、とも感じています。 -

一筋縄ではいかないGA4とGTMによる埋め込みYouTube動画計測の話

GA4はイベント中心による計測となりましたが、拡張計測機能が備わり計測面が大きく強化しました。ただ「埋め込みYouTube動画の計測」に関して「うまく計測されない」などとWebサイトによって状況が異なります。ここではGA4で埋め込みYouTube動画を計測する際の注意点を紹介いたします。 -

Googleアナリティクスのチャネルの定義(カスタムキャンペーンのメディアutm_mediumに規定の値を指定して自動判別させる)

Googleアナリティクスの「チャネル(デフォルトチャネルグループ)」の分類は定義されています。カスタムキャンペーンにてメディア(utm_medium)で規定の値を指定して、GA4のレポートで自動判別させることができます。 -

扱いにくくなった「前年比」を再考する3つの質問

「前年比」のデータが扱いにくい状態になっているところが多いはずです。「前年比を調整する」も一つの選択肢ですが、数カ月先を予測しにくい現状では妥当な調整は困難なはずです。 -

自社ビジネスがどうありたいかは選んだKPIに表れる

自社ビジネスがどうありたいかは選んだKPIに表れる、というのは一側面としてそうだと感じます。どのような指標をキーとして把握しているかによって、そのビジネスが向かう方向が決められます。 -

真摯は創業10周年を迎えました

真摯は、創業10周年を迎えました。多くの人と良きクライアント様に恵まれました。本当にありがとうございます。指標を見つけること、計測と分析、改善支援の領域に携わってきました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。