エンゲージメントに関する記事– tag –

-

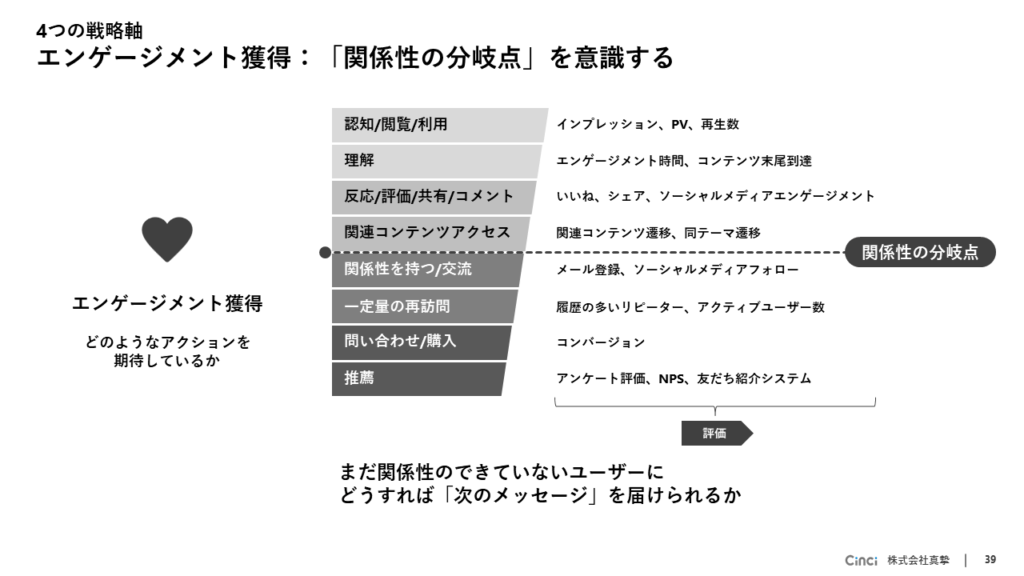

コンテンツマーケティングのエンゲージメント獲得で意識すべきは「関係性の分岐点」

コンテンツマーケティングでのエンゲージメント獲得では「関係性の分岐点」を意識すると良いです。そのコンテンツ単体へのアクションを期待するだけでなく、どうすれば関係性のないユーザーに対して「次のメッセージ」を届けられるかを意識すれば、オーディエンスビルディングにつなげられます。 -

コンテンツマーケティングの分析にHero/Hub/Helpの分類を用いる

コンテンツマーケティングの評価や分析を行う際、まとまったコンテンツ分類がなされていると全体像や傾向を把握しやすくなります。ここではグーグルが2014年に発表したコンテンツ戦略「Hero / Hub / Help」の分類に対して適した評価指標を定めていく手法を紹介します。 -

自社ビジネスがどうありたいかは選んだKPIに表れる

自社ビジネスがどうありたいかは選んだKPIに表れる、というのは一側面としてそうだと感じます。どのような指標をキーとして把握しているかによって、そのビジネスが向かう方向が決められます。 -

閉じ始めたウェブ、把握できないものが増え、しかしそれこそが重要になってきた

ウェブは少しずつ閉じ始めてきました。オープンウェブからクローズドアプリへというテーマは2010年頃から言われ始めましたが、2020年には「閉じた要素」が多く揃いました。私たちは、ビジネスを動かしたり分析や改善を行ったりするとき、閉じ始めたウェブにも向き合わなければなりません。 -

エンゲージメント時間は「ユーザーが自分たちのサービスに1日どれだけ時間を費やしてくれているのか」の把握の鍵を握るのか

多くの企業は「ユーザーがブランドに対してどれだけの時間を費やしているか」を意識して、顧客と向き合おうとしています。鍵を握る一つの指標は「時間」です。例えば「1日に平均どれぐらいユーザーにエンゲージメント時間を費やしていただいているのか」という視点。「時間」は重要なヒントの一つです。 -

アプリ併用のWebサイトではDAU/MAU比率を把握しても良いだろう

アプリとWebサイトを併用して運用している場合、ユーザーのアクティブ率やスティッキネス(粘着性)の把握のために、Webサイトでも「DAU/MAU比率」の指標を把握しても良いでしょう。特にLINE経由やInstagram経由のWebサイト流入では、DAUやMAUは活用できる指標です。 -

エンゲージメント稼ぎを狙ったFacebook投稿は評価引き下げへ – ユーザー意志と無関係なエンゲージメントベイトはNG

Facebookは2017年12月18日、ユーザーの意志とは無関係な「いいね」やシェアを作為的に獲得する「エンゲージメントベイト(エンゲージメント稼ぎ)」への対応を発表し、エンゲージメント稼ぎを狙った投稿やFacebookページへの評価を今後引き下げるとしまし... -

キャンペーンは大ヒット狙いではなく、文化を作る方向に向かわせてみてはどうだろう

販促などのキャンペーン設計は、大きな花火を最初から狙いに行くのではなく、過去の蓄積やこれからの展開を見据えて「文化を作る」要素をちゃんと盛り込んでもいいんじゃないか、というお話。 -

「オールウェイズ・オン」という小さな関係性の積み重ねを意識していたい

時代は「いま、すぐ」だったり「フォトジェニック」だったり、目を引く打ち上げ花火的なプロダクトやモノが増えた印象があります。それも大切な要素ですが、一方で「オールウェイズ・オン」という常にライトな関係性を積み重ねることも両輪の一つとして重要です。 -

リピーターって、みんな「ファン」というわけじゃない

よくあるWebサイトの分析要件のひとつ「新規とリピーター」軸。「新規ユーザーは云々」「リピーターは○○」と何気なく使われているかもしれませんが、リピーターって誰ですか?勝手に「何度も訪問してくれるファン的なユーザー」と解釈していませんか?

1