オーディエンスビルディングの拡大でコンテンツマーケティングは回り始める

オーディエンスビルディングを拡大できれば、コンテンツマーケティングはきっとうまく回り始めます。「自走する」とまではいかないものの、ディストリビューション(配信)とエンゲージメント獲得を効果的に進められるはずです。

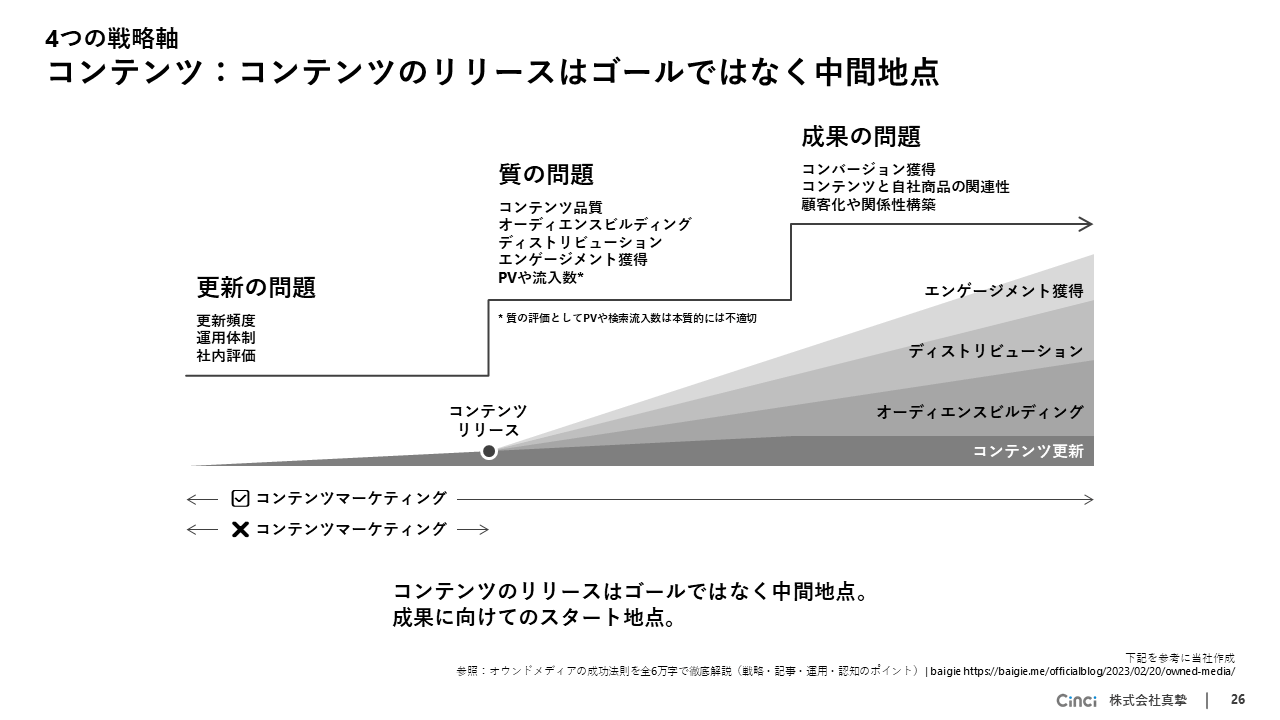

コンテンツのリリースは中間地点である

コンテンツマーケティングでよくフォーカスされるトピックスは、「どのようなコンテンツを作るか」「どうやってコンテンツを作るか」「検索エンジン経由のトラフィックをどうやって獲得するか(SEO流入をどれだけ増やせるか)」といったものです。もちろんコンテンツを作成しないと始まらないのはそのとおりです。

しかし「コンテンツのリリースがゴール」ではありません。コンテンツ内容だけの話でもありません。

コンテンツマーケティングにおいてコンテンツのリリースは中間地点であり、成果に向けてのスタート地点です。

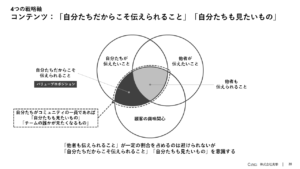

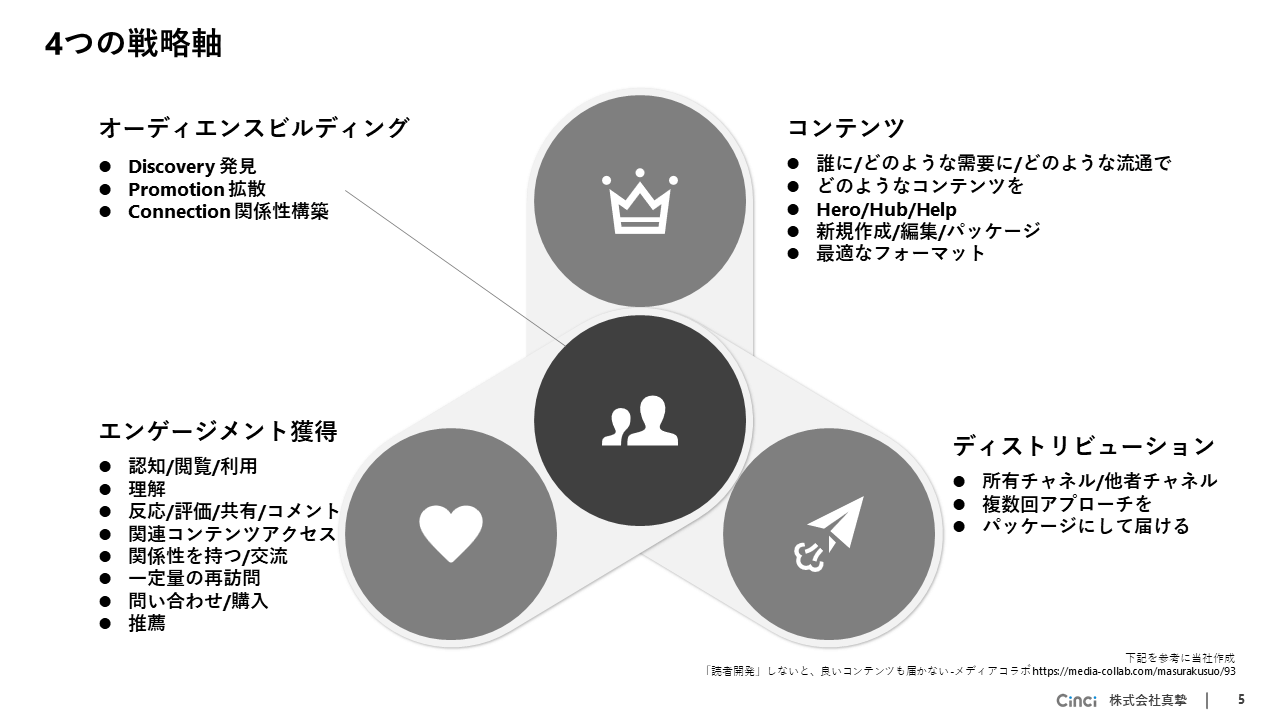

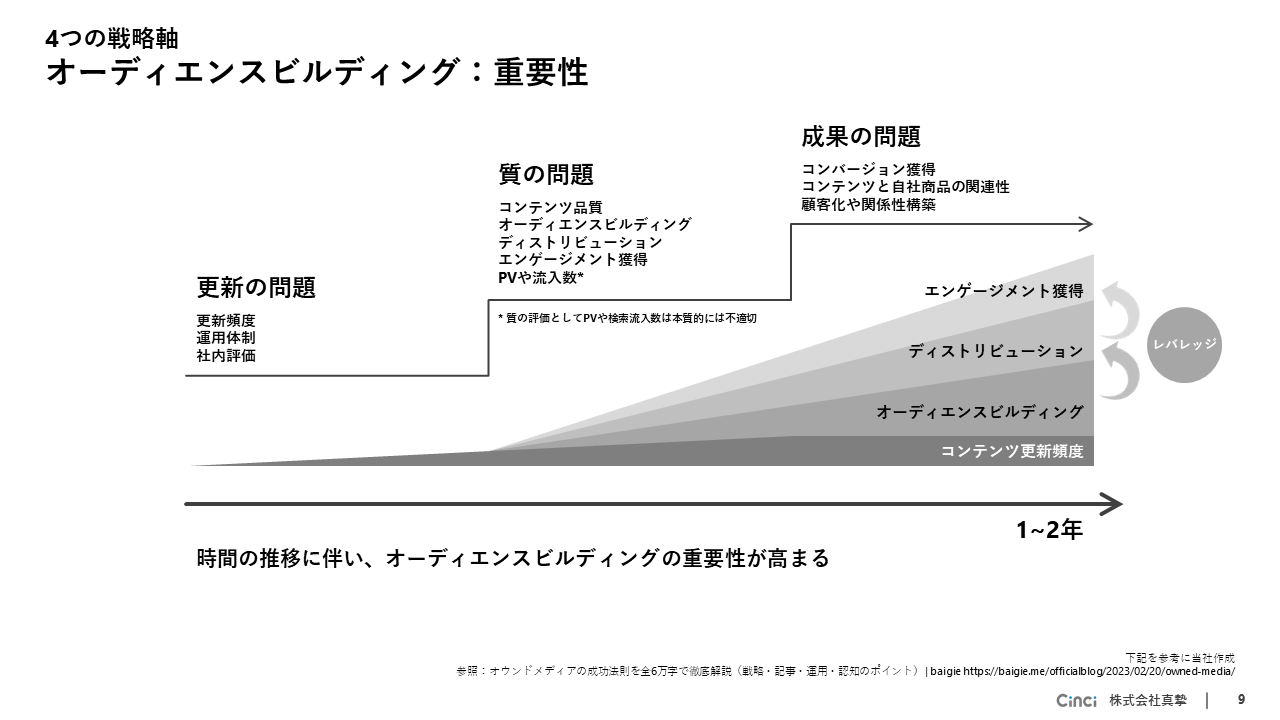

以前の記事で、コンテンツマーケティングの4つの戦略軸を紹介しました。

コンテンツマーケティングでは、重要な戦略軸として「コンテンツ」だけでなく、「ディストリビューション(配信)」「エンゲージメント獲得」「オーディエンスビルディング」も同じレベルで重要です。中心となるのがオーディエンスビルディングであると捉えています。

- オーディエンスビルディング

- コンテンツ

- ディストリビューション(配信)

- エンゲージメント獲得

ここではもう少しオーディエンスビルディングについて踏み込んで説明していきます。

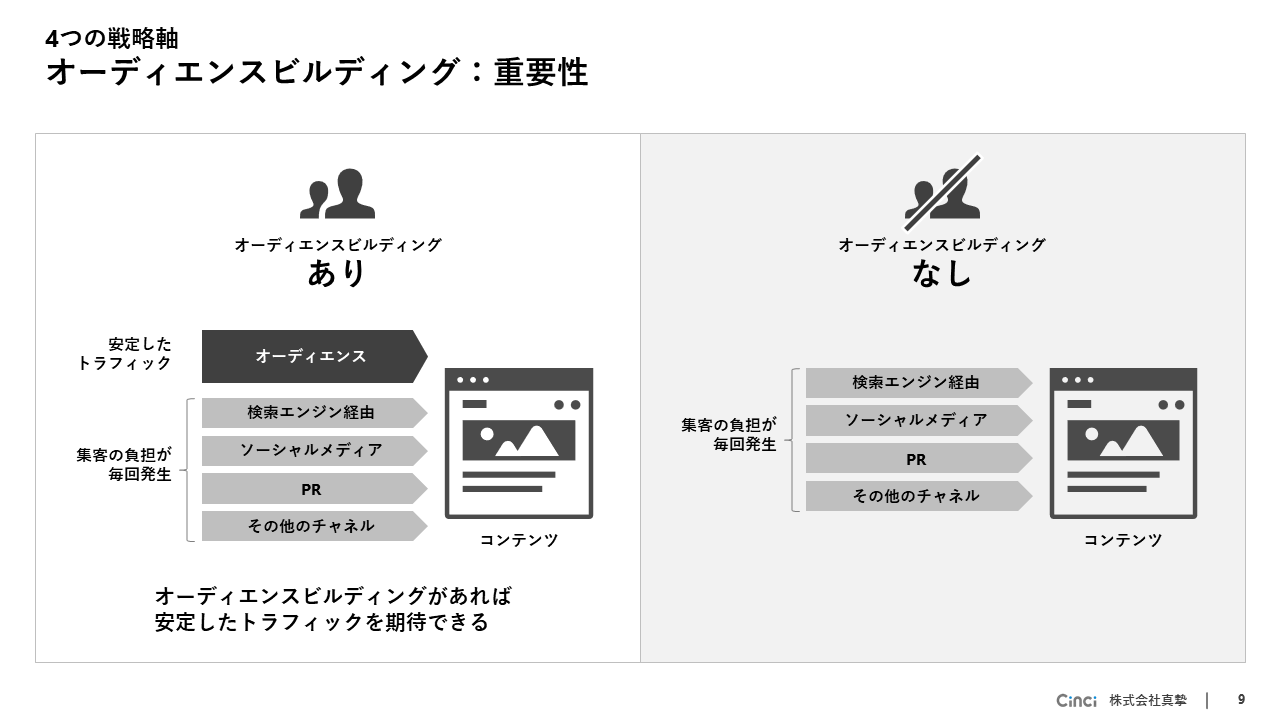

オーディエンスとの関係性があれば安定したトラフィックを期待でき、毎回の集客負担を軽減できる

コンテンツマーケティングではコンテンツを利用してもらわないと始まりません。そのためにきっかけとして検索エンジン流入を期待したり、どうやってユーザーに知ってもらうかを考えるのは大事な視点です。

しかし多くのビジネスがそうであるように、良いものを作れば人が集まり売れるというのは幻想です。

ユーザーとの接点を一過性の関係としてではなく、「継続的に再アプローチ可能なユーザーとして関係性を構築する」という視点で向き合うと、状況は変わってきます。少し長い時間軸の中で毎回の集客の「どうやって知ってもらうか」の負担を軽減できます。

集客を考えるときにオーディエンスビルディングを前提として取り組むと、コンテンツマーケティングが回る仕組みを作れます。

関係性のあるオーディエンスへのディストリビューションは確実性が高く、エンゲージメント獲得も大きいです。もしオーディエンスビルディングを推し進めれば、ディストリビューションとエンゲージメント獲得の効果の拡大が期待できます。

エンゲージメントを多く獲得できれば、周囲のコミュニティへの拡散、シェアにつながります。それらは検索エンジンに対してもポジティブなシグナルになります。

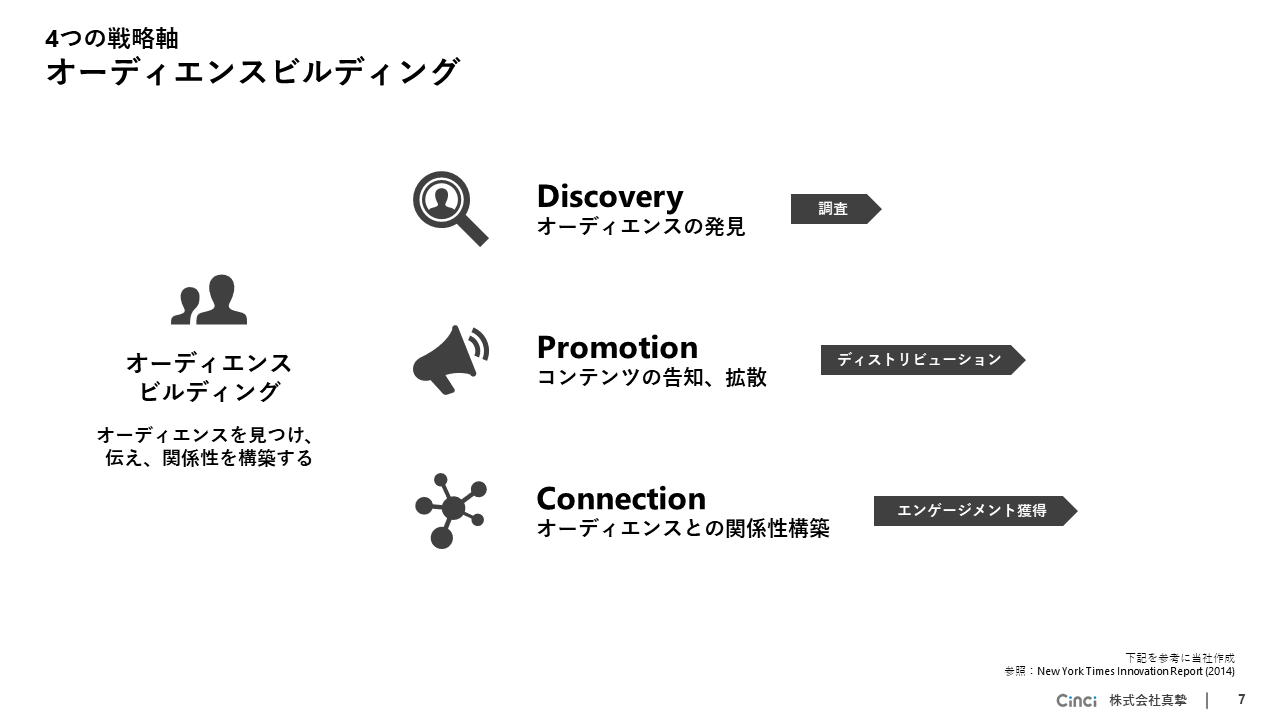

オーディエンスビルディングは「発見」「拡散」「関係性構築」

オーディエンスビルディングは、「発見 (Discovery)」「拡散 (Promotion)」「関係性構築 (Connection)」の3つの軸に分けられます。ニューヨーク・タイムズの2014年のドキュメント「Innovation Report」で紹介されている取り組みを踏襲しています。

拡散はディストリビューションに、関係性構築はエンゲージメント獲得に、それぞれつながります。オーディエンスビルディングとしてまず動かなければいけないのは「発見」の領域です。届いてほしいユーザー、利用してほしいユーザーはどこにいるのか、調査が必要です。

Instagramにそのテーマのコミュニティが広がっていればInstagramにお邪魔してみる、Twitterであればコミュニケーションを図ってみる、エンジニア界隈のQiitaやZennのような独特なサービスやコミュニティがあればそこで発信してみる。そのように「どこに顧客層はいるのか」「どうやって接点を作っていくか」を考えていきます。オフィシャルな組織のアカウントとして立ち回るだけでなく、所属する個人として立ち回る可能性も考えてよいはずです。

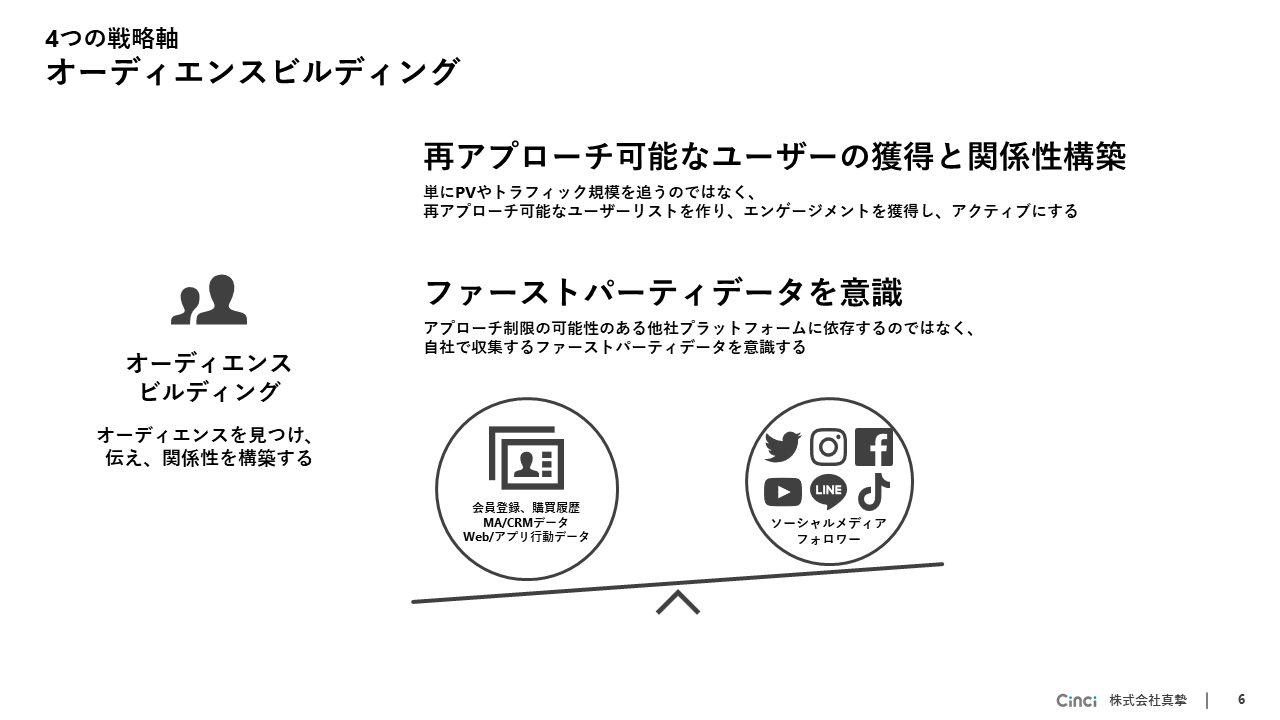

重要なのは「再アプローチ可能なユーザー」の獲得と関係性の構築です。

オーディエンスとの距離と所有の違いを意識する

最初はそのコミュニティやプラットフォームで関係性を作っていくことになります。一方で、オーディエンスは他社プラットフォーム上のものよりも自社が収集するファーストパーティデータの方が重要であるという意識は持っておきたいです。

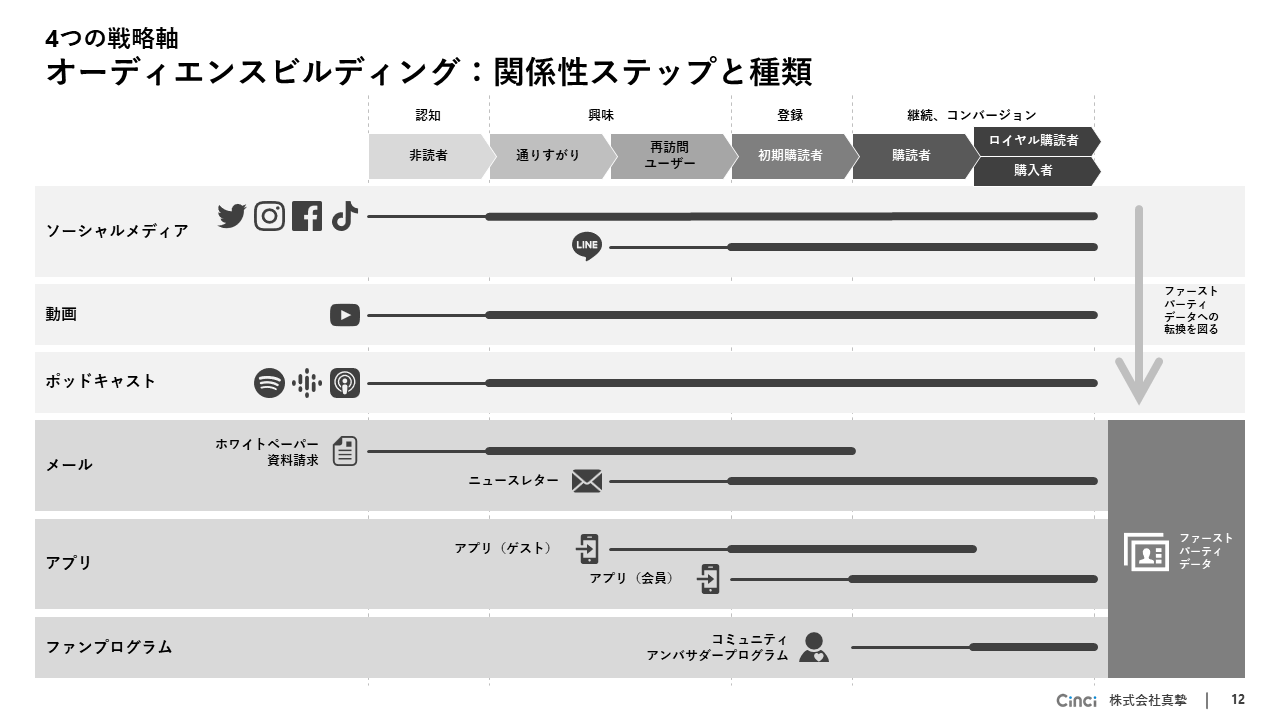

他社プラットフォームであってもまずはそこでオーディエンスの関係性を温め、コンテンツへの誘導動線を確保します。そして「通りすがり」ユーザーを「再訪問ユーザー」「初期購読者」「購読者」へと関係性を深め、取り組みがより進めばメールや自社アプリやファンプログラムといった自社収集のファーストパーティデータへの転換の可能性を探っていきます。

これはオーディエンスビルディングの取り組みが進んでからの話かもしれません。取り組みがある程度進めば「オーディエンスとの距離と所有の違い」を意識せよ、ということです。

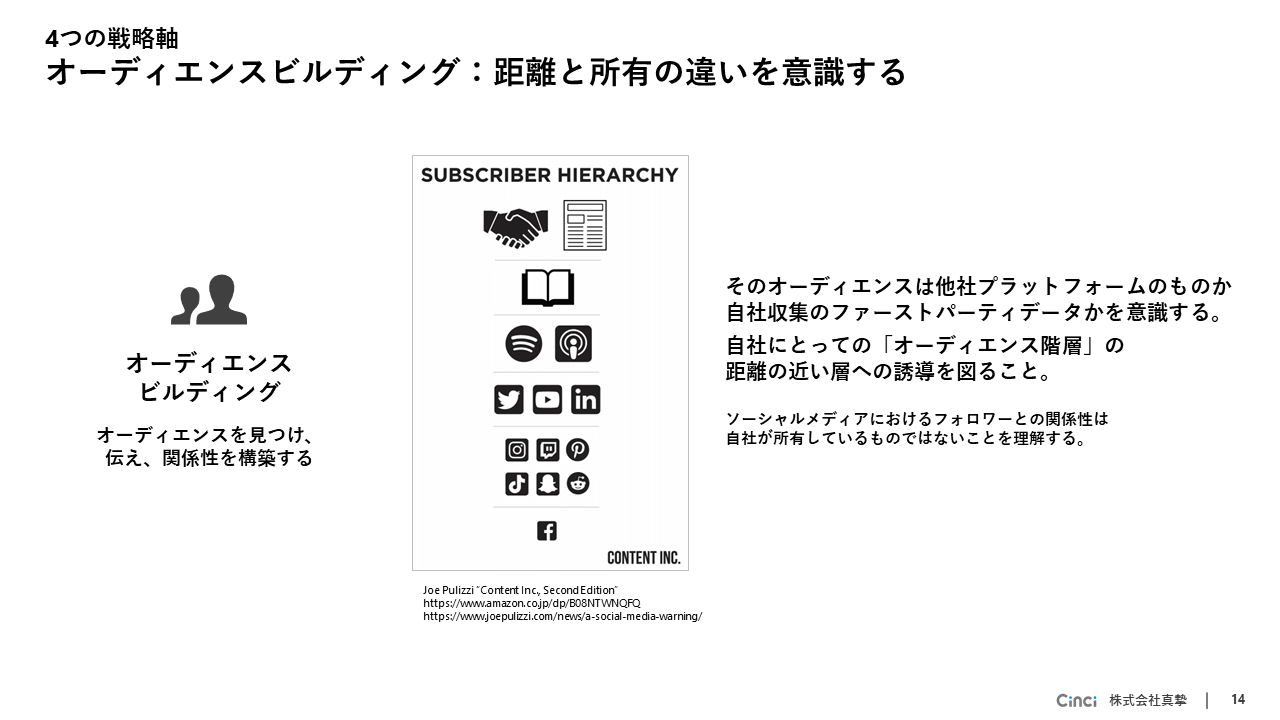

ジョー・ピュリッジ氏の書籍『Content Inc., Second Edition』では「Subscriber Hierarchy」というオーディエンス階層の図が紹介されているようです。自社にとって「オーディエンス階層」の距離と所有を意識してより近い層への誘導を図りなさい、という内容だと理解しています。

ある種の顧客レベルを区別しているようでもあり、顧客の耳に入る場所では言うべきではない居心地の悪さも感じる内容ですが、いつコントロール不可になるかわからない他社プラットフォーム(=借地)よりも自社収集のファーストパーティデータの方が重要であるというのは理解すべきです。

コンテンツマーケティングの取り組みを進める中で、成果の問題をクリアするにはオーディエンスビルディングの取り組みが鍵を握ります。

まとめ

- コンテンツのリリースはゴールではなく中間地点である

- オーディエンスとの関係性があれば安定したトラフィックを期待できる

- オーディエンスとの距離と所有の違いを意識する

この記事は、当社の資料『コンテンツマーケティングの戦略設計 – 取り組むべきはオーディエンスビルディング』の内容の1トピックスを記事化したものです。

- オウンドメディアの成功法則を全6万字で徹底解説(戦略・記事・運用・認知のポイント) | knowledge / baigie ↩︎

- A Social Media Warning – Joe Pulizzi ↩︎

コンテンツマーケティングのKPI設計、オーディエンスビルディングと流通設計、アクセス解析を支援します。